- Великий плен

- Религиозный кризис

- «Монотеистическое побуждение», а не собственно монотеизм

- Влияние Персидской империи

- Библия и шумеро-вавилонские мифы

- Возвышение фигуры сатаны

- Истоки таргумов

- Становление мессианской идеи

- Кодификация книг Еврейской Библии

- Основные этапы истории иудеев после Вавилонского плена

- Эллинизм и межзаветный период

- Апокалиптическое богословие

- Воскрешение vs оживление

- Подведем итоги

- Литература

Обзор этой статьи можно прослушать в телеграм-канале «Аудиоблог Александра Усатова».

***

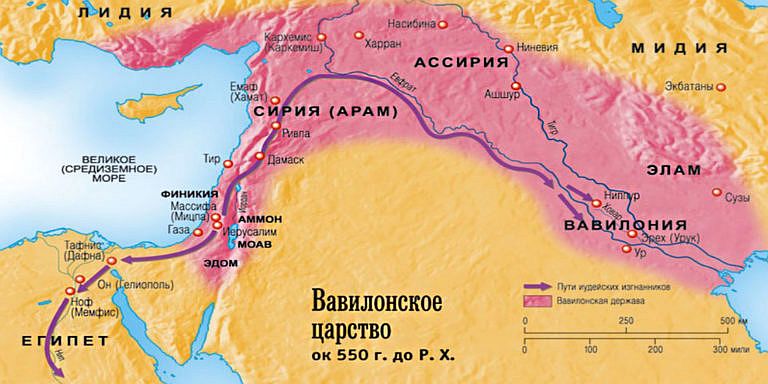

Великий плен

В 586 году до н. э. началось Вавилонское пленение — самое известное бедствие в истории Древнего Израиля.

Царь Навуходоносор атаковал Иудею, осадил Иерусалим и разрушил его вместе с Храмом. Многие знатные иудеи были высланы в изгнание в город Вавилон.

Спустя несколько лет после Великого изгнания была написана книга Плач Иеремии, где отражены сетования о взятии в плен иудейского царя Седекии, на которого иудеи возлагали надежду, как на помазанника Яхве:

Господень помазанник… в ловушку их пойман! А мы о нем говорили: «Под его защитой устоим средь народов!» (Плач Иер 4.20).

В споре о причинах бед мнения евреев расходились. Пророк Иеремия утверждал, что Яхве покарал израильтян потому, что слишком многие среди них поклонялись другим богам. Но сторонники традиционного многобожия утверждали, что беды начались с прекращения жертвоприношений древним израильским богам и богиням (среди них Ваал, Анат и Ашера).

Народ Иудеи во время Вавилонского пленения держался вместе, создав там общины, в общем и целом заключая браки между своими и сохранив свою идентичность.

Но в итоге евреи расселились вокруг Средиземного моря (Египет, Вавилон).

Там они собирались группами, возрождая молитвы и древние традиции своего народа. Подобные собрания назывались синагогами (др.-греч. συναγωγή — «собрание»). Ко времени Иисуса синагоги уже превратились в здания, в которых евреи собирались ради молитвы. В синагогах не приносились жертвы, так как к тому времени иудеи считали, что Иерусалимский храм — это единственное место, возможное для подобных действий.

Религиозный кризис

В пророческих книгах особое внимание уделяется объяснению страданий народов Иудеи и Израиля. Так поступают Амос, Исаия, Иеремия — в общем, практически все.

Почему люди иногда терпят голод, засуху, неурожай, эпидемии, резню, войны?

Амос выражается кристально ясно: Господь наказывает народ, чтобы заставить его вернуться к Нему (Ам 4.6-11).

Почему ассирийцы хотели уничтожить царство Израиля?

Все пророки VIII столетия солидарны: причина кроется в грехах народа.

Почему Вавилон хочет уничтожить народ Иудеи?

Иеремия и другие пророки, его современники, были с одинаковой силой убеждены: это была божественная кара за непослушание.

«Монотеистическое побуждение», а не собственно монотеизм

Постепенно ханаанский политеизм вылился в израильскую монолатрию. Боги, занимавшие в пантеоне места ниже верховного божества, постепенно утрачивали статус, пока не исчезли совсем.

Великий плен произошел по вине величайшей из империй, существовавших в мире, — вавилонской. Любой бог, который пользуется целой империей как орудием наказания, должен быть весьма могущественным. Кстати, когда Исайя мимоходом ссылался на слова Яхве «о, Ассур, жезл гнева Моего», он изображал вовсе не заурядное божество. Этот бог предположительно держал в кулаке самого Ассура, грозного бога ассирийской империи.

Монотеистическую теологию сформировали люди, которые стали свидетелями разрушения символа их государственности — храма. Это был кризис не просто национальной безопасности, но и национального самосознания образованной элиты древних иудеев.

У пленников был простой выбор.

Во-первых, израильтяне могли подумать, что их бог проиграл бой; Яхве подчинился богу вавилонян Мардуку. Представлять своего бога после проигрыша — почти что считать его бога мертвым. А в те времена отношение к национальному божеству как к мертвецу означало, что мертва и его нация.

В итоге остался второй вариант: сделать вывод, что такой исход — воля самого Яхве. Но если так, значит, Яхве еще могущественнее, чем было очевидно ранее. Тогда их бог Мардук — марионетка!

А если боги других народов уже не существуют, если Яхве — единственный бог, тогда это означает просто переход от монолатрии к монотеизму.

«Второисайя» (ок. 550 г. до н.э.) — наглядный пример тому, как пленение повлияло на теологию израильтян:

«Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня»; «Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет».

После Великого Плена иудеи стали почитать лишь божество, занимавшее самую верхнюю ступень — теперь его звали Яхве — и сверхъестественные существа на самой низшей ступени — божественные вестники, или ангелы.

При этом в текстах времен пленения среди монотеистических возгласов порой попадаются отнюдь не столь монотеистические. Отчетливые свидетельства монотеистической практики отсутствовали на протяжении еще нескольких веков после пленения.

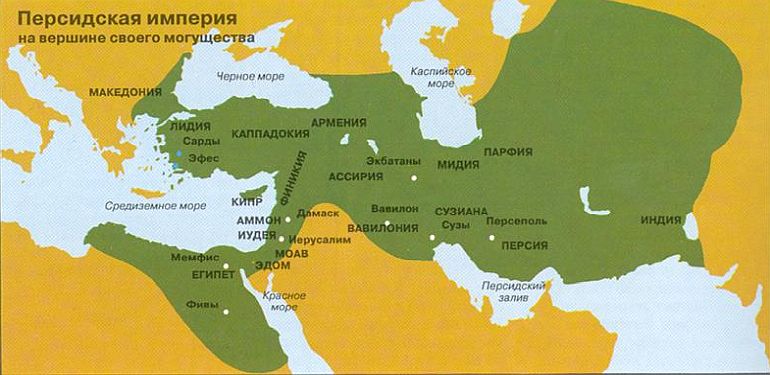

Влияние Персидской империи

Вскоре после уничтожения Иудеи персы начали заявлять о себе с помощью военных акций. В 539 г. до н.э. персы разбили вавилонян в битве и в результате уничтожили империю Вавилона. Случилось это в царствование персидского царя Кира, правившего Персией в 559–530 гг. до н. э.

У Кира был свой подход к народам, находящимся в пленении, отличный от вавилонского. Его политика заключалась в том, чтобы разрешить народам возвращаться в свои земли, но управлять своими землями они могли только как зависимые от империи народы. Проводя эту политику, он издал указ, разрешавший иудеям вернуться.

Тогда пророки подумали, что Яхве не только управлял империей, покорившей Ассирию, — ему подчинялось и государство, завоевавшее Вавилонскую империю.

Через Второисайю Яхве говорит царю Киру:

«Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы… дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев» (Ис 45.1).

Кир — единственный неизраильтянин во всей Библии, названный древнееврейским словом «Мессия».

Назад в Иудею депортированных евреев вел человек по имени Шешбацар, и они взяли с собой двух своих будущих лидеров, первосвященника Иисуса и будущего наместника Зоровавеля, правнука царя Иехонии.

По возвращении в 537 г. до н.э. иудеи принялись за восстановление Храма.

Библия и шумеро-вавилонские мифы

Культурное преемство между Шумером и Книгой Бытия нигде не заметно в такой степени, как в библейских рассказах о сотворении мира и о потопе. Мифы Месопотамии не только имеют максимальное количество параллелей с библейским рассказом о Потопе, но и являются его первоисточниками.

Сэмюэл Крамер (1897–1990) отмечает, что

«нет речи о каких-либо современных заимствованиях из шумерских литературных источников.

Шумерское влияние вторглось в Библию через ханаанскую, хуриттскую, хеттскую и аккадскую литературы, особенно последнюю, поскольку, как известно, во 2-м тысячелетии до н. э. аккадский язык повсеместно бытовал в Палестине и ее окрестностях в качестве языка практически всех образованных людей. Поэтому произведения аккадской литературы должны были хорошо знать литераторы Палестины, в том числе евреи, а многие из этих произведений имеют свой шумерский прототип, видоизмененный и трансформированный с течением времени».

Видимо, сначала иудеи изучали вавилонский миф о потопе на севере Израиля, а впоследствии они ознакомились с этим мифом непосредственно в Вавилоне во время Великого плена. Впоследствии, в Библию попали уже переработанные версии шумеро-вавилонских мифов о Потопе:

«в период вавилонского пленения (VI в. до н. э.) в текст Торы попало множество мифов шумеро-вавилонского происхождения… Обращаясь к тексту Св. Писания, мы читаем истории об Эдеме, о грехопадении и потопе, не подозревая об их шумерском происхождении… в Библии использованы переработки нескольких шумерских мифов» (Емельянов В.В.).

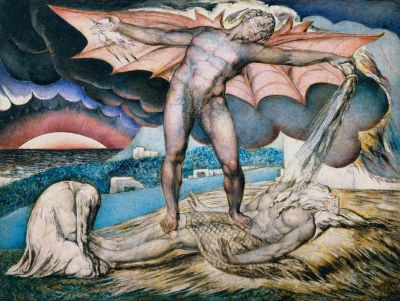

Возвышение фигуры сатаны

В Ветхом Завете сатана изначально рассматривался как полностью подконтрольный Богу ангел. Позже слово “противник” стало именем собственным — Сатана.

Процесс возвышения Сатаны в иудейской среде, по видимому, был связан с влиянием персидской религии — зороастризмом. В ней фигурирует не один милосердный бог, оберегающий бог-творец, а два божества, ведущих битву, — доброе и злое. Дуалистическое представление о злом боге, который сражается против доброго бога, оформилось в межзаветных книгах апокалиптического жанра в образе Сатаны. Здесь диавол-Велиар представлен как злобное сверхъестественное существо.

Апостол Павел называет его «бог века сего» (2 Кор 4.4). В Апокалипсисе сатана способен «обольщать всю вселенную» (Откр 12:9).

Истоки таргумов

С лингвистической точки зрения в Книге Ездры есть странная смена языков: один отрывок (4.8–6.18) написан на арамейском, а не на древнееврейском языке.

В этот период Книгу Закона Господа Бога читали с раннего утра до полудня, а народ слушал. При этом многие не могли понять Закон Божий и нуждались в пояснениях (Неем 8.8–9), ведь иудеи в это время уже приняли арамейский язык как свой собственный.

Возможно, это было началом таргума, который в итоге стал стандартным элементом иудейской религии.

Таргум — это перевод древнееврейского текста Писания на арамейский, изначально передавшийся изустно, а затем записанный.

Становление мессианской идеи

Идея, что «помазанник Божий» (то есть царь) будет всегда сидеть на троне Иудеи (таково обещание Господа), воспринималась всерьез многими поколениями Иудеи, даже когда царству был положен конец вавилонянами.

Позже Иудея подчинялась Персии, а во главе ее стояли не цари, а местные управляющие.

Но иудеи помнили обещание обещания Господа о том, что на троне всегда будут потомки Давида:

”Я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как Я сказал отцу твоему Давиду, говоря: «не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом»” (3 Цар 9.5).

В итоге в период Второго храма среди иудеев распространялось ожидание появления Царя-«помазанника», который спасет народ в его бедственном положении и будет править им в грядущем золотом веке.

В книге пророка Захарии есть два противоречащих друг другу пассажа, содержащих отсылки к мессии из дома Давида в новом, непорочном в глазах Бога Иерусалиме. В первом отрывке (3.6—10) Господь говорит великому иерею Иисусу, что вскоре появится потомок Давида. Кажется, Господь имел в виду Зоровавеля, который был правящим потомком Давида.

Но во втором отрывке из книги Захарии сказано, что Иисус сам является Отраслью (6.12–13). Трудность заключается в том, что Иисус был великим иереем и не был потомком Давида. Но как он мог быть Отраслью?

Отсюда в межзаветную литературу проникла идея, что будет два мессии — один выступит в роли Давида царя, а второй — в роли первосвященника.

Развивались и другие мнения о том, кто такой мессия, включая такую точку зрения, согласно которой он будет не правителем-человеком, а сверхчеловеком, ангелоподобным существом, спустившимся с небес как судья на земле для суда, великого и несущего катастрофы, чтобы уничтожить всех, кто объединился против Бога. Эту мессианскую фигуру иногда называют «Сын человеческий» (Книга пророка Даниила и книга Еноха).

В книге пророка Малахии предсказывалось также пришествие Илии:

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал 4.5–6).

Кодификация книг Еврейской Библии

В VI в. до н. э. действовал пророк Иезекииль. Ему принадлежит знаменитое пророчество о “сухих костях” (Иез 37) — предсказание восстановления народа Израильского.

520 г. до н.э. датируется книга пророка Аггея, где отражены призывы к иудейским лидерами довести строительство до конца.

К октябрю или ноябрю 520 г. до н. э. относятся главы 1-8 книги пророка Захарии, написанные первым Захарией, сыном Берехии. Их основной посыл в том, что Иерусалим будет заново отстроен и возвеличен.

В конце концов иудеи отстроили стены Иерусалима и вновь стали верны Торе, данной Моисеем. Эти события описываются в Книгах Ездры и Неемии.

В 520-515 г. до н.э. писал Третий Исайя. В книге Исайи ему принадлежат главы 56—66.

В V в. до н.э. Второй Захария написал главы 9-14 книги пророка Захарии.

Т.н. «документальная гипотеза» предполагает, что в основе Пятикнижия лежат 4 независимых литературных источника: яхвист, элохист (источники с преимущественно нарративным материалом), жреческий/священнический кодекс (содержит нарративные материалы, генеалогии, законы и религиозные предписания) и девтерономист (источник, обнимающий бо́льшую часть Второзакония). Источник «Яхвист» относится к самыми древним источникам Пятикнижия (возможно, X в. до н. э., но чаще всего его датируют VII в. до н.э.), а Жреческий кодекс является самым поздним источником, написанным уже во время или после Вавилонского Плена (VI в. до н.э. или даже 500 г. до н.э). Например, Шестоднев (Быт 1.1-2.4а) относится к Священническому кодексу, а второй рассказ о сотворении человека (Быт. 2.4б-3.24) — к Яхвисту.

После Вавилонского плена книга Второзакония попала в руки редактора, который и включил ее в первые пять книг, которые затем передавались из поколения в поколение под именем Торы. Последняя редакция Пятикнижия была обнародована между 450 и 400 гг. до н.э.

Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книги Царств, обычно рассматриваются как совокупность книг, написанных одним автором (или одной группой авторов), который вдохновлялся идеями Второзакония.

В середине V столетия была написана книга пророка Малахии. Главные темы книги: иудеи прелюбодействуют, ложно клянутся, угнетают бедных, вдов и сирот.

В V в. до н.э. были написаны две книги Паралипоменон, в которых Хронист описывал «славные дни» иудеев. Он практически не пишет о Северном государстве Израиль, даже не упоминает о его разрушении ассирийцами. Автор пишет о Давиде и Соломоне, представляя их безгрешными и обходя молчанием их недостатки (супружеские измены, убийства, деспотизм и т. д.).

Окончательное оформление Псалтири и Песни песней датируется IV в. до н.э.

Книга Екклесиаста появилась в IV—III вв. до н.э. Ее скепсис таков:

“Одна участь постигает всех… потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого”.

Книга Иова имеет несколько слоев и датируется V-II вв. до н.э. Скептическое учение этого произведения — ответная реакция на общепринятую идею о том, что если вы поступаете плохо, то будете страдать, если же хорошо, то процветать. При этом Иова волновал вопрос страдания человека как личности, а не израильской нации в целом, — в отличие от Амоса, Исайи и Иеремии.

В ответ на проникновение в иудейскую среду идей о бессмертной душе человека авторы Еврейского Писания полностью отрицали существование загробной жизни, утверждая, что смерть — это конец всего сущего (Иов 14.11–12; Еккл 9.3–6).

В III в. до н. э. были написаны главы 1—6 книги пророка Даниила. Их посыл: оставаться верным традициям родины необходимо и вполне возможно. Бог могуществен не только на землях предков.

Окончательно книга пророка Даниила была оформлена в 167 г. до н. э. во времена правления царя Сирии Антиоха Епифана.

Основные этапы истории иудеев после Вавилонского плена

- Возвращение на родину во времена персидского владычества: 538 г. до н. э.

- Восстановление Иерусалима и Храма: 520–430 гг. до н. э.

- Завоевание Александра Великого: 332 г. до н. э.

- Иудея под владычеством Египта: 300–198 гг. до н. э.

- Иудея под владычеством Сирии: 198–142 гг. до н. э.

- Маккавейская война: 167–142 гг. до н. э.

- Маккавейское правление: 142—63 гг. до н. э.

- Завоевание Палестины римлянами: 63 г. до н. э.

Во времена Нового Завета провинция Иудея была под иностранным влиянием, так же как и северная провинция Галилея. Иисус из Назарета родился в правление первого римского императора Октавиана Августа. 30 лет спустя Он умер от руки Понтия Пилата — римского префекта Иудеи.

Эллинизм и межзаветный период

Персия была сломлена греческими армиями под предводительством Александра Великого. Его империя распалась после преждевременной кончины царя в 323 г. до н.э., и Иудея оказалась сначала под влиянием египтян, а затем — сирийцев.

Когда сирийский царь Антиох Епифан попытался установить статую Зевса в Иерусалимском храме, начался иудейский бунт, переросший в Маккавейскую войну. После ее окончания начался период относительной независимости Иудеи (142-63 годы до н. э.), сменившийся подчинением римской империи.

К эллинистическому периоду относится перевод Еврейской Библии на древнегреческий язык.

Различия между книгами еврейской Библии и их греческими переводами (совокупность которых принято называть

Септуагинтой) были обусловлены, в частности, тем, что переводчики понимали и переинтерпретировали архаический древневосточный текст в соответствии со своим новым культурным окружением, с тем миром, в котором они жили, — миром

эллинизированного иудаизма. Кумранские рукописи свидетельствуют, сколь часто расхождения масоретского текста и LXX связаны с тем, что перед переводчиком был иной еврейский текст.» (Селезнев М.)

Впоследствии первые христиане цитировали Библию в переводе LXX. Из 235 ветхозаветных цитат в Новом Завете 215 взяты из Септуагинты и только 20 приводятся по еврейскому тексту.

Апокалиптическое богословие

В период эллинизма иудейское богословие столкнулось с новыми проблемами. Ответом на них стали сочинения апокалиптиков.

Бог даровал это откровение, апокалипсис (как называют его современные ученые), своим иудейским пророкам. Так стали называть откровения о дне спасения, когда наконец свершится надолго отсроченное правосудие.

В то время решения пророческих писаний попросту не удовлетворяли многих еврейских мыслителей. Божий народ страдал не потому, что поклонялся идолам, отвергнув традиционные обычаи иудаизма, и не потому, что угнетал бедных. Они страдали как раз по противоположной причине: потому что отказывались поклоняться языческим богам и старались следовать культовым и этическим законам Торы.

Сама история мира сторонникам апокалиптического богословия представлялась дуалистической: есть нынешний век, контролируемый силами зла, и есть будущее Царство Божие, в котором ни больше места злу, а властвовать станет Господь. Нынешний век наполнен демонами, катастрофами, войнами, болью, невзгодами и страданиями. Но Господь скоро вмешается в такой ход дела, чтобы ниспровергнуть силы зла и принести Царство Небесное на землю. Некоторые придерживающиеся апокалиптических взглядов считали, что Царство Небесное на землю принесет мессия, которого иногда называли Сыном Божиим (Дан 7.13–14).

Согласно этой точке зрения, Бог установил временные рамки, в которых эти злые силы могут осуществлять свои полномочия. И их время почти подошло к концу. Очень скоро Бог вмешается в это ужасное положение дел, восстановит Свою верховную власть над миром и его людьми, уничтожит силы зла и представителей власти, которых они использовали, и установит Царство Божие на земле — царство, которым Сам будет управлять через Своих собственных человеческих посредников.

Воскрешение vs оживление

Идея воскрешения — апокалиптическая идея, не существовавшая ранее Маккавейской войны. Воскрешение мертвых могло оправдать всю боль и страдания этого мира, причиненные, в частности, и избранному народу. Эти страдания были временными. Но Бог скоро наградит Своих людей, подняв их из мертвых и даровав им вечную радость и покой. Грешники же будут воскрешены телесно, чтобы терпеть вечные муки.

Мы ничего не слышали об этой идее воскрешения до Даниила (Дан 12.1–3). Когда ранее в Еврейском Писании людей поднимали из мертвых, — например, при помощи чудес Илии и Елисея в Первой и Второй книгах Царств, — подразумевалось, что они умрут снова. Другими словами, их оживили. Но их тела не стали бессмертными.

Идея воскрешения в конечном итоге стала основной темой для авторов Нового Завета, которые сами были сторонниками апокалиптического богословия. Когда ранние христиане говорили о том, что Иисус восстал из мертвых, они не имели в виду, что его оживили. Речь шла о том, что Он воскрес — получил бессмертное тело, которое больше не умрет. А еще это означало начало мессианской эры спасения, когда воскреснут все праведные иудеи. Иными словами,

“во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы” (1 Кор 15.22-23).

Подведем итоги

Относительно Еврейской Библии традиционно считалось, что Моисей написал Тору в XIII в. до н.э. Последние книги Еврейского Писания должны были быть созданы, как полагали, около IV в. до н. э.

Многие исследователи пришли к убеждению, что обе даты неверны. Маловероятно, что Моисей написал Тору.

Отраженные в Ветхом Завете события позже VIII в. до н.э., по всей видимости, можно исследовать научными методами (например, гибель царя Иосии или водопровод царя Езекии). А сюжеты, относящиеся к 1000 г. до н.э. и более древние, как рассказы про Исход и Авраама, можно воспринимать как эпические повествования, «саги» и легенды, написанные задним числом. Библейские сказания про первых людей, убийство Авеля и Потоп — это типичные ближневосточные мифы. Декан факультета археологии при Тель-Авивском университете Израэль Финкельштейн полагает, что

«содержащаяся в Библии историческая сага — от встречи Авраама с Богом и его путешествия в Ханаан, до избавления Моисеем детей Израиля от рабства, до расцвета и падения царств Израиля и Иудеи — была не чудесным откровением, а блестящим продуктом человеческого воображения».

Самые древние книги в Библии — пророческие, такие как книги пророков Амоса и Исаии, чьи работы берут свое начало в VIII в. до н.э. Последняя же книга Еврейского Писания (пророка Даниила) относится к II в. до н. э.

Некоторые поздние книги Ветхого Завета представляют собой притчи, вообще не имеющие никакого отношения к историческим событиям. Таковыми являются книги Ионы и Иова.

Литература

- Емельянов В.В. Древний Шумер: Очерки культуры. — СПб.: Азбука-классика : Петерб. Востоковедение, 2003

- Крамер Самюэль. Шумеры. Первая цивилизация на Земле. — М.: Центрполиграф, 2020

- Петров С. «Вот б-ги твои, Израиль!» Языческая религия евреев. — М: Издательские решения, 2017. — 556 с.

- Петров С. «Завет народу и свет племенам». Ахеменидская Персия в судьбах иудаизма. — М: «Издательские решения», 2020

- Райт Роберт. Эволюция Бога. Бог глазами Библии, Корана и науки. — М.: Эксмо, 2017

- Финкельштейн И., Силберман Н. А. «Раскопанная Библия». Новый взгляд археологии, 2001

- Эрман Барт Д. Библия. Историческое и литературное введение в Священное Писание. — М., 2015