Региональная бурса “Донская духовная семинария”, занимающая 19-е место в рейтинге духовных школ России, решила тряхнуть стариной и “выпустила уникальную Псалтирь на трех языках”.

В чем же уникальность этого издания?

Быть может, доктора и кандидаты наук заново перевели текст Септуагинты? Но в этом нет смысла, так как это давно сделано видными специалистами, такими, как П.А. Юнгеров.

Или отечественные библеисты Юга России написали комментарии к трудным местам Псалтири? Нет, вместо этого

“на страницах каждого псалма размещены QR-коды. С их помощью можно мгновенно перейти к аудиозаписи и услышать, как из уст носителя звучит древнегреческий текст в редакции Септуагинты”.

Зачем это нужно семинаристам, если изучение древнегреческого языка не подразумевает общение с его носителями (мертвецами?), в отличие от новогреческого?

«Носитель языка — это человек, для которого язык является родным, усвоенным с рождения в естественной языковой среде.»

При чем тут древнегреческий язык? Его носители мертвы.

Кроме того, студенты региональных семинарий не способны воспроизвести даже “Отче наш” на древнегреческом языке, хотя по обычаю выпускник семинарии должен знать наизусть и пояснять греческие формы Символа веры.

Почему-то эта игра с QR-кодами напомнила мне сюжет фильма “Побег из Шоушенка”, где над тюрьмой вдруг зазвучала «Duettino – Sull’aria» из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и все заключённые застыли, поднимая головы к громкоговорителям:

«Я и сейчас не знаю, о чём пели те две итальянки. И, по правде говоря, не хочу знать. Есть вещи, которые лучше оставить непонятыми… Это было как будто прекрасная птица влетела в нашу унылую клетку и заставила стены исчезнуть… и на кратчайший миг — каждый человек в Шоушенке почувствовал себя свободным».

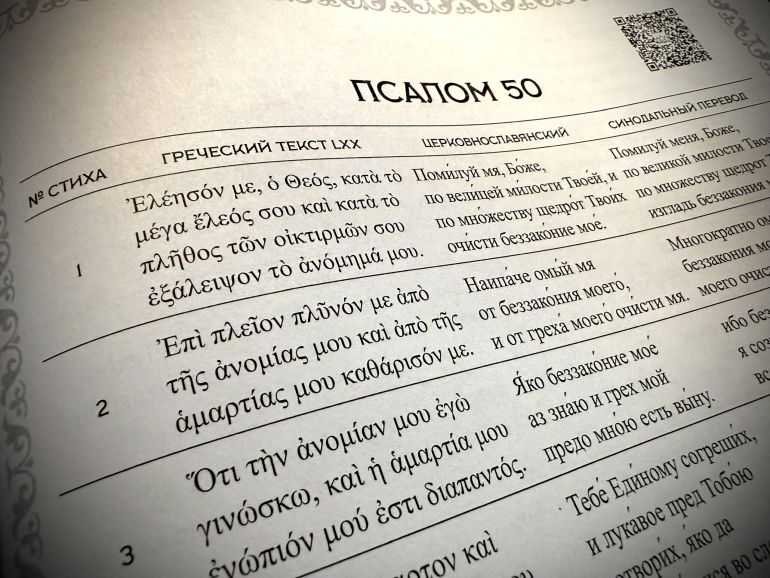

Но вернемся к нашему уникальному изданию — “сравнительной Псалтири на древнегреческом, церковнославянском и русском языках”.

Быть может, данный проект подразумевает сопоставление греческого оригинала с двумя классическими переводами на церковнославянский и русский язык (П.А. Юнгерова)? В таком случае действительно можно убить двух зайцев: вникать в греческий текст и заодно разбираться в особенностях перевода псалтири на церковнославянский язык. Ведь Псалтирь — это самый древний пласт славянской Библии. Её лексика и синтаксис архаичны, ближе к старославянскому языку IX–X вв., тогда как другие тексты (например, Евангелие) отражают более поздние редакции XI–XIV вв. Иными словами, среди всех церковных книг Псалтирь — одна из самых трудных для понимания.

Но ничего этого не произошло. Вот что про эту проблему говорит библеист Михаил Селезнев:

“Читает человек славянскую Псалтирь (переведенную с греческого), не понимает, хочет понять. Открывает Синодальную Псалтирь (переведенную, преимущественно, с еврейского) и видит перед собой вообще другой текст”.

Понятно, что никакого углубления в греческий или церковнославянский язык через сопоставление этих разношерстных текстов ожидать не приходится.

Сообщается, что “это первый в России опыт построчного перевода, который открывает новые возможности для изучения Священного Писания”.

К сожалению, авторы не учли, что живут в XXI веке, когда изучение синопсиса евангелий или переводов Псалтири намного удобнее проводить в цифровой среде. На сайте Азбука.ру давно функционирует сервис, где с помощью пары нажатий клавиш можно изучать Библию в разных переводах.

Поскольку это может сделать любой человек, не совсем понятно, в чем заключались труды указанных священников:

“Составителем издания выступил ректор ДДС, доктор богословия протоиерей Тимофей Фетисов. Над проектом также работали помощник ректора иерей Олег Малышев и руководитель пресс-службы духовной школы иерей Евгений Завгородний”.

Иерей Евгений рукоположен в августе 2025 г. Он не владеет какими-либо навыками работы с библейскими текстами.

В отличие от него иерей Олег Малышев имел широкий спектр интересов: от сексуальных утех с регентшами до общения с попами-вольнодумцами. О степени его погружения в науку говорит простой факт: выпускную квалификационную работу ему написал прот. Александр Усатов (это легко проверить по свойствам файла, хранящегося на оптическом носителе).

Интересно, лишает его теперь диплома ДДС или нет?

Про хитрый прыжок г-на Фетисова к докторской степени и говорить не хочется. В ОЦАД его диссертацию отклонили, к тому же у него нет светского высшего образования, поэтому все переходы к докторской степени шиты белыми нитками.

Но проблема не в этих персонах, а в комбинации версий текстов.

Откроем эти три редакции для 1-го псалма

Нам сообщают, что созерцание трех колонок

“позволяет российскому читателю впервые увидеть тексты не по отдельности, а в непосредственном сравнении, что особенно ценно для глубокого анализа и понимания”.

Что же может узнать семинарист из сравнения этих текстов?

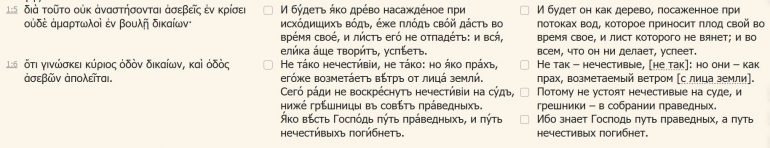

Поскольку Псалтирь Синодального перевода основана на масоретском тексте, ее текст сильно отличается от Септуагинты и богослужебных псалмов.

Например, в масоретском тексте сообщается, что в отличие от праведников нечестивые не могут «устоять на суде» и не могут быть там, куда собраны будут («в собрании») праведники. В еврейском тексте вообще не указано, какой разумеется суд – на земле ли, при жизни человека или после его смерти.

Однако в греческом переводе Псалтири уже содержится предвкушение учения о воскресении мертвых:

διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων·

Глагол ἀναστήσονται (восстанут, встанут, поднимутся) здесь имеет значение «встать на суд» — то есть не смогут предстать, не устоят перед судом. Однако для христианского взгляда слово ἀναστήσονται указывает на воскрешение мертвых (для Страшного Суда).

Например, в “Толкованиях на двенадцать псалмов” свт. Амвросий Медиоланский пишет, что “Писание часто свидетельствует о воскресении”. На самом деле в Еврейской Библии есть единственное место, четко указывающее на то, что мертвые оживут в конце времен — в книге прор. Даниила — последней из книг Ветхого Завета, написанной около 165 г. до н.э.:

“И из тех, кто спит во прахе земном, многие пробудятся: одни для жизни вечной, другие на позор и вечный стыд” (Дан 12.2).

Во 2-й Маккавейской книге мы видим первые ростки этой идеи, когда воскресение праведников рассматривалось в качестве справедливого воздаяния со стороны Яхве:

“ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной” (2Мак 7.9);

“Творец мира опять даст вам дыхание и жизнь, так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы” (2Мак 7.23).

В то время полагали, что грешников Бог не станет оживлять, ведь их наказание — уход в небытие:

“умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит; для тебя же не будет воскресения в жизнь” (2Мак 7.14).

Но в конце концов победила идея мщения нечестивцам в “воскресении осуждения”, которая и отражена в Дан 12.2 и позже воспроизводится во многих текстах Нового Завета (Ин 5.29; 2 Кор 5.10; Откр 20.6).

Вот почему свт. Амвросию Медиоланскому пришлось доказывать, что в 1-м псалме не отрицается воскресение грешников:

“Он не сказал: они не воскресают, но сказал: воскресают, но не на суд. Тот, кто воскресает, существует и пребудет вовек… грешники если не воскресают в собрание праведных, однако воскреснут на суд”.

Подобно и свт. Иоанн Златоуст утверждал, что

“Воскреснуть должно, конечно, всякому вообще телу человеческому; но добрый воскреснет для жизни, а злой воскреснет для казни”.

Мы видим, как особенности перевода псалма на греческий язык породили вопросы и ответы, которые никак не следовали из еврейского текста.

Точно такую же ситуацию мы увидим в книге Иова. По сравнению с еврейским текстом в Септуагинте очевидно стремление подчеркнуть надежду на воскресение мертвых (Иов 3.21; 4.20; 5.11; 6.10; 7.9; 14.14; 22; 40.1). При этом из масоретского текста невозможно сделать вывод о вере участников диалогов в загробную жизнь:

“человек умирает безвозвратно, погибнет — и не будет его больше… человек — ляжет и не встанет” (Иов 14.7-14).

Но в греческом переводе эта фраза подчеркивает веру в воскресение. В «биографической» приписке это ясно выражено:

«написано, что он (Иов) опять восстанет с теми, коих воскресит Господь» (Иов 42.17a).

Подобных богословских нестыковок между масоретским текстом и древнегреческим переводом Псалтири можно найти немало. Я упомяну лишь те, которые напрямую затрагивают православную догматику.

Распятие Иисуса Христа

Христианская традиция видит в версии LXX прямое пророчество о Распятии.

Древнееврейский текст Пс 21.17 труден для перевода: «כָּאֲרִי יָדַי וְרַגְלָי» — «как лев, руки мои и ноги».

“Древнееврейский глагол указывает на то, что руки и ноги псалмопевца были привязаны к палке, как у пойманного и связанного льва” (Библейский культурно-исторический комментарий).

Септуагинта предлагает кардинально иное чтение: ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας μου, что означает «они пронзили/вырыли мои руки и мои ноги». Смысл фразы можно понять, исходя из контекста, в котором упоминаются собаки, таким образом: «прокусили мне руки и ноги». Именно такой перевод дает РБО: “Окружили меня псы… прокусили мне руки и ноги”.

Греческий вариант перевода «ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας» был важен для евангелистов, поскольку в евангелиях видны явные и скрытые апелляции к 21-му псалму (Мф 27.35,43,46, Мк 15.24,34, Лк 23.34-35, Ин 19.24).

Вот как многозначный глагол ὀρύσσω — “копать, рыть и выколоть (глаза)” в конце концов стал восприниматься христианами исключительно как “пронзили” (гвоздями).

Искупление

Откроем 39-й псалом:

θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, ὠτία δὲ κατηρτίσω μοι… Ἰδοὺ ἥκω… τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου (Ψαλ.39:7-9).

Же́ртвы и приноше́нiя не восхотѣ́лъ еси́, тѣ́ло же сверши́лъ ми́ еси́… Тогда́ рѣ́хъ: се́, прiиду́… е́же сотвори́ти во́лю Твою́.

В послании к Евреям цитируется Септуагинта:

“Христос, входя в мир, говорит: Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовил Мне; всесожжения и жертвы за грех не были Тебе благоугодны. Тогда Я сказал: вот, Я пришел… чтобы исполнить, Боже, волю Твою. Говоря сперва: жертв и приношений и всесожжений и жертвы за грех Ты не восхотел и Тебе они не были благоугодны… Он отменяет первое, чтобы установить второе. По этой-то воле мы освящены принесением тела Иисуса Христа раз навсегда” (Евр 10.4-10).

Из этой новозаветной книги становится ясно, что распятие Иисуса Христа было угодной Богу жертвой вместо прежних жертвоприношений животных, которые Ему почему-то теперь стали не угодны. Итак, казнь Сына Божия была совершена по воле Божией.

Святитель Иларий Пиктавийский (+367 г.) писал, что Христос

“подверг Себя смерти проклятых, чтобы снять проклятие закона, принеся Себя Самого Богу-Отцу как жертву добровольную: чтобы жертвой добровольной разрешить проклятие, наложенное за прекращение необходимых жертв. Эту жертву он упоминает в псалмах… Ибо, когда Богу-Отцу стали неугодны жертвы закона, Он принес Ему жертву угодную, приняв тело. Эту жертву блаженный апостол вспоминает следующим образом: Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого (Евр 7.27), обеспечив все спасение рода человеческого этой святой и совершенной жертвой” (Иларий Пиктавийский. Трактат на Псалмы 53.13).

Сама по себе эта идея вызывает ужас многих православных христиан, ведь трудно признать нравственно правильным замену ветхозаветных жертвоприношений на растерзание Иисуса, а также сам принцип казни Праведника вместо преступников.

Указанный текст содержит дополнительное затруднение. Масоретский текст не содержит никаких намеков на то, что Яхве вместо жертвенных животных благоволит к человеческому жертвоприношению:

“Ни жертв, ни приношений не хочешь…Ты отверзаешь мой слух… И я сказал: «Вот я. Я пришел. Про меня написано в свитке. Бог мой! Я хочу исполнить волю Твою, Твой закон у меня в сердце» (Пс 39.7-9).

Здесь еврейское “идиоматическое выражение “открыл мне уши” означает «позволил услышать», т.е. воспринять Божье Откровение. Иными словами, Автор псалма внимает словам Господа и всецело готов Ему служить.

Отметим, что даже в Септуагинте речь идет лишь о полной самоотдаче Господу, а не о принесении человека в жертву Яхве:

«уготовил мне тело», т. е. сделал мне тело, потребовал от Давида не служения Себе в обрядах закона, а служения всем своим телом, всем своим существом” (Толковая Библия А.П. Лопухина).

Что подумает семинарист, заметив такую разницу в текстах?

Смерть и воскресение Христа

В масоретском тексте «не оставить душу в аде» — это метафора избавления от смерти (= “я на дне могилы, но не дай мне погибнуть”):

“Ты не оставишь в Шеоле меня, не дашь праведнику видеть мир тлена” (Пс 15.10).

Здесь шеол «שַׁחַת» может означать «яму» или «могилу», а «душа» означает не бессмертную сущность, а вообще «жизнь человека» или субъект “меня”.

Текст LXX более явно указывает на телесное нетление, что важно для христологии, а также на схождение души в Ад (влияние платонизма или религии Египта?).

Христианская традиция (Деян 2.27; 13.35) видит здесь пророчество о Воскресении Христа:

«…ибо не оставишь души Моей во аде и не дашь Святому Твоему увидеть тления».

Глагол δώσεις в значении «не позволишь» — передаёт оттенок Божьего сохранения от смерти, а ἰδεῖν подразумевает не только “увидеть”, но и “испытать”.

Бога от Бога рожденна…

Псалом 109 (LXX 110) является одним из ключевых мессианских псалмов. Перевод РБО этого стиха (Пс 109:3) гласит:

“Народ Твой — в ополченьи в день выхода на битву. На святых горах, как росу, из чрева зари Я родил Тебя”.

Вероятно, что здесь подразумевается «юноши Твои придут к Тебе подобно росе». В таком случае, обильному выпадению утренней росы здесь уподобляется чудесное явление Господнего воинства. В любом случае в Еврейской Библии речь идет о власти царя и выходе народа Божия на битву.

Септуагинта содержит несколько иной смысл:

ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε (из чрева прежде денницы Я родил Тебя).

Христиане IV в. видели здесь не усыновление иудейского царя-помазанника Богу, как это было в случае воцарения Соломона. Адопционизм в христологии казался им не достаточным для отражения величия Иисуса.

“Я родил Тебя из чрева прежде утренней звезды. Что значит из утробы? От Себя, от Моей сущности” (блаж. Августин. Толкования на Псалмы).

“Слова «из чрева» означают тождественность существа с Отцом. Ибо подлинные чада рождаются из чрева родителей, и так сим означается, что Господь есть действительный и естественный Сын Отца, а не смертный и Сын по благодати” (Евфимий Зигабен).

Обратим внимание, как далеко читатели греческого перевода отошли от первоначальных смыслов Еврейской Библии: там царь был земным и в каком-то смысле усыновленным Яхве, но Иисусу, как уникальному Сыну Божьему приписали тождественность природы Бога-Отца.

“«Из чрева прежде денницы Я родил Тебя». «Из чрева», из Моей сущности. «Из чрева». Слушай, Евномий, слушай, Арий: если Господь был создан, если Он творение, порождает ли ремесленник своё изделие? Называет ли его сыном? Плотник делает скамейку: неужели рождает её из чрева? Разве говорит ей: «Из чрева моего я родил тебя, скамейка»? Не произносит ничего подобного” (преп. Иероним Стридонский. Толкования на псалмы).

В данном случае не так уж и важно, каким образом в переводе LXX появилось эта фраза. Намного интереснее, что христианские епископы воспринимали эти слова как Божье Откровение и на их основе формировали христианскую догматику вопреки смыслам Еврейской Библии.

Но на этом приключения этого псалма не заканчиваются. В Септуагинте мы читаем о царе-помазаннике:

μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου = “С Тобою власть в день силы Твоей” (перевод С.С. Аверинцева).

Здесь слово ἀρχή “обладает потенциалом к такой экзегетической интерпретации, о которой переводчик, скорее всего, не думал”. Конечно, переводчику нужно было подобрать греческий термин, отражающий власть правителя. Для фразы, где речь шла о битве и власти, он выбрал греческое архи. Пока что всё нормально.

А теперь откроем словарь Дворецкого. Здесь ἀρχή — это “начало, основание, происхождение, первопричина, основа, принцип, господство, командование, управление, власть”.

Из этого спектра значений ἀρχή христиане вычитали не “власть”, а “начало-источник”. Прискорбно, что эту ошибку допустил даже один из самых блистательных библеистов древности:

«С Тобой начало в день силы Твоей». «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин. 1.1-2). Отец — начало, но и Сын — то же самое. Начало ведь не имеет истока: если бы у него был иной источник, оно перестало бы быть отправной точкой (блаж. Иероним Стридонский).

Рассмотрим еще один царский псалом:

“Слово возвышенное из сердца рвется: вслух читаю я творение свое — о царе! Ты — прекраснейший из людей, уста твои — благодати источник, так, навек, благословил тебя Бог! Твой престол, как престол Божий, стоит во веки веков. Жезл твой царский — справедливости жезл. Ты любишь правду, ты ненавидишь зло, за это Бог — твой Бог — елеем радости помазал тебя, как никого из тех, кто рядом с тобой!” (Пс 44.2-3,7-8).

В древнем мире такого рода псалмы были призваны напоминать людям о роли царя как представителя Бога на земле, питающего свой народ и обеспечивающего его защиту.

Начало 81-го псалма прямо указывает на то, что у древних иудеев идея некоторой божественности ангелов и героев из людей не противоречила вере в Яхве:

«Бог стал в сонме богов (адат Эль= «совет Эль»); среди богов произнес суд» (Пс 81.1).

Еще пример:

«Что такое человек? Ты сделал так, что немногим он ниже божеств (מֵאֱלֹהִ֑ים — Элохим)» (Пс 8.6).

В Септуагинте переведено παρ᾿ ἀγγέλους — «чем ангелов» (как и в Евр 2.9).

Этот же термин относится к людям, обладающим властью (судьи и цари):

«и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога (לֵאלֹהִים — Элохим)» (Исх 4.16).

«Судей (אֱלֹהִים — Элохим) не злословь и начальника в народе твоем не поноси» (Исх 22.28).

Таким образом, в псалме 44 речь идет об иудейском царе, который в каком-то смысле божественен.

Древнегреческие переводчики восприняли Элохим как обращение к самому Царю:

«Престол Твой, Боже, в век века, жезл правоты — жезл Царствия Твоего».

Аналогично и в ст. 8:

«Помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости среди причастников Твоих».

Эта версия была воспринята и автором послания к Евреям:

“Бог сказал… о Сыне: Престол Твой, Боже, во век века, и: скипетр правоты есть скипетр Царства Его. Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие; поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой (ὁ θεὸς ὁ θεός σου) елеем радости преимущественно перед общниками Твоими” (Евр 1.5,8-9).

В V веке альтернативное толкование этого текста прямо называлось тупостью:

“кто, как бы ни был он туп, не узнает в этих словах Христа, Которого мы проповедуем и в Которого веруем, когда услышит, что Он называется Богом, престол Которого «на веки»?” (блаж. Августин).

Напоследок еще раз вспомним о богах и ангелах

Поклонитесь пред Ним, все боги (Пс 96.7 – Синодальный перевод)

“Поклонитесь Ему, все Ангелы Его!” (Пс 96.7 – Септуагинта в пер. Юнгерова)

“Пред богами пою Тебе” (Пс 137.1 – Синодальный перевод).

“пред Ангелами воспою Тебе” (Пс 137.1 – Септуагинта в пер. Юнгерова).

Выражение «сыны Божьи» в еврейской Библии (Пс 28(29):1, 81(82):6; 88(89):7) восходит к до-монотеистическому представлению о мире богов. Греческий перевод ἄγγελοι полностью отсек эту память. Но Синодальный перевод помогает нам снова вспомнить о богах в Еврейской Библии.

Подведем итоги

Подобные примеры из Псалтири можно умножать, но общая идея, надеюсь, понятна.

Предлагая семинаристам сопоставление этих переводов Псалтири, авторы издания буквально подводят их под монастырь, а точнее — бросают на амбразуру. Это имеет смысл для подготовки светских религиоведов, которые изучают эволюцию религиозных идей.

Лучше всех серьезность этой проблемы выразил святитель Феофан Затворник. Он утверждал, что перевод Библии с еврейского текста

“не может не колебать веры, Слово Божие не может говорить так или иначе: оно одно. Потому – или еврейская Библия говорит право, – и тогда ей надо следовать; или греческая, – и тогда еврейскую надо бросить. Когда же, оставляя в церковных книгах чтения по греческому тексту [Библии], в руки дают еврейскую, разную от той, – то что навязывается чрез это в ум? Если нельзя сказать, что там и здесь истина, то не прямее ли будет сказать, что ее нет ни там, ни здесь? То есть – бросить Библию всякому и отвратиться от всякого откровения? Кто, склоняясь к переводу, станет думать, что в церковной Библии нет истины, тот не может освободиться от соблазна, что Церковь истине не учит, что истину сию надо искать инуды, – и бросит Церковь. А кто порешительнее – и всякую веру бросит!».

Новый русский перевод Ветхого Завета святитель называл Синодальным сочинением и мечтал, что эту «Библию новомодную доведет до сожжения на Исаакиевской площади».

Употребление еврейского текста, никогда не бывшего в церковном употреблении, означало в его понимании прямое отступничество:

«Еврейская Библия к нам нейдет, потому что никогда не было ее в Церкви и в церковном употреблении. Поэтому принимать ее значит отступать от того, что всегда было в Церкви, т. е. сдвигаться с коренного основания православия».

P.S.

От всей души благодарю прот. Тимофея Фетисова за издание такой отступнической и вводящей в соблазн книги. Теперь еще больше семинаристов

«бросят Церковь. А кто порешительнее – и всякую веру бросит!»

Спасибо!

Литература

1. Скобелев М.А. Иова книга / Православная энциклопедия. Т 25. — М., 2015. С. 322

2. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета : В 7 т. / Под ред. проф. А.П. Лопухина. — Изд. 4-е. — Москва : Даръ, 2009. / Т. 3: Исторические книги. Учительные книги. — 960 с. / Псалтирь. 190-536 с.

3. Феофан (Говоров), еп. Собрание писем. Вып. 7. – М.: Типо-Литогр. И. Ефимова, 1900