«Нам надо перестать стесняться говорить о Христе.

И надо научиться делать это просто, искренне и убедительно.

Господь к этой проповеди призвал абсолютно всех Своих.

Но как решиться? Просто.

Гореть этим. И уметь это».

Борис Корчевников

В 2000-х годах в России был небывалый расцвет православия. Миллионы россиян устремились в храмы в поисках своей идентичности, смысла жизни и нравственных ориентиров. Конечно, многие и тогда удовлетворялись самыми примитивными формами религиозности (освятить жилище, возжечь свечи), но были и те, кто стремился раскрыть для себя красоту православия во всей полноте.

Этому немало поспособствовал Интернет, который позволял заводить православных друзей, задавать вопросы на интернет-форумах и скачивать огромное количество православной литературы.

“Православие с человеческим лицом” и Миссия 1.0

У Докинза есть понятие о религиозном меме. Так вот, в то время большой отклик у россиян нашло “христианство с человеческим лицом”, как его понимал апостол Англии — митрополит Антоний Сурожский.

Читая его книги, мы понимали, что Русская Церковь — это не про платочки и самоугрызение по любому поводу, а про личные отношения с Богом, Который ждет от человека открытого сердца, а не его денег и обрядов:

“Даждь ми, сыне, твое сердце” (Прит 23.26).

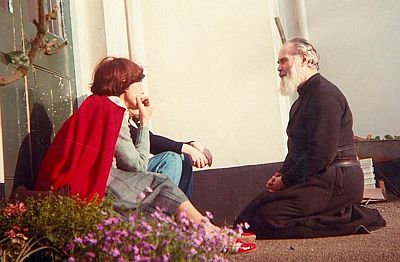

Антоний Сурожский говорил искренне, общался с людьми, сидя на коленях, а спал на полу, чтобы зашедший в гости матрос мог отдохнуть на кровати.

Митрополит Антоний учил, что иногда молчаливое созерцание Образа Христова больше значит, чем “вычитанное” молитвенное правило по книжке.

Такое православие имело мало общего с махровым требоисполнительством, но в то время эти измерения церковной жизни не мешали друг другу: каждый занимался тем, что ему было ближе к сердцу. Одни молча зарабатывали церковные пенязи, а другие восхищались евхаристическим богословием прот. Александра Шмемана.

В итоге многие из нас поверили, что клерикализм — это “исчезающий вид”, что священник — это “друг Жениха”, который при совершении Таинств в трепете созерцает тайну воссоединения души человеческой с Господом.

В таком “пасхальном христианстве” каждый из нас был призван не к плачу о своем убожестве, нет.

“Войти в радость Господа своего!” — так многие православные видели смысл своей жизни.

Проповедуя учение Христа, сторонники этого “христианства с человеческим лицом” стремились к тому, чтобы вера у новообращенных была глубокой, зрелой и сердечной. Общаясь с такими “людьми Церкви”, “внешние” люди сразу понимали, что вера во Христа — это серьезно. И что никакие человеческие уловки, самообман и магические штучки здесь не работают… А потому “играть” в православие с Богом нет никакого смысла.

Это было православие гуманистической направленности

Нас учили, что Бог Сам поставил человека в центр Своего внимания, что человек ценен и значим для Творца. Более того! Оказывается,

“Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих” (Мк 10.45).

Такая христоцентричность и вместе гуманистичность воодушевляла и обескураживала многих из нас. Новообращенные прихожане не просто влюблялись в такое православие, но и искренне хотели поделиться этим опытом с другими людьми.

Так в 2000-х годах в Русской Церкви появилась плеяда миссионеров (от лат. missio — поручение, послание) и катехизаторов (от греч. κατήχησις — “наставление”, обучение истинам православной веры и порядку церковной жизни). Все они были самородками, а не результатом обучения на спецкурсах златоустов.

Это были “те, которые пришли от великой скорби” (Откр 7.14). У многих в прошлом был опыт искательства Бога в других деноминациях, у кого-то был тяжелый опыт преодоления нравственных падений.

Эти люди создавали небольшие содружества, держали связь в Интернете и всегда делились опытом, ежегодно собираясь в Москве на Рождественских Чтениях:

“А как читать Евангелие вместе?”, “А как воцерковлять детей с особенностями развития?”, “Какие формы работы с молодежью могут быть на приходе?”

Разницу между миссионерами и катехизаторами понять очень просто: первые обращаются к людям далеким от Церкви и порой даже неверующим. Цель миссионера — найти в общении с человеком общие точки соприкосновения, показать красоту христианства и постараться разрушить ложные стереотипы и страшилки о православии.

В итоге захожане и интересующиеся религией люди чувствовали, что в православии раскрываются и преображаются все измерения человеческой личности:

— в Церкви не призывают выключить логику и интеллект, ведь во Христе “воссиял мирови Свет Разума”;

— церковное послушание это не замаскированное рабство и бесплатная эксплуатация, а способность вслушиваться и перенимать опыт других людей;

— запреты и ограничения призваны тренировать силу воли христиан («тяжело в учении, легко в бою!«);

— вся церковная деятельность подчинена главному правилу: “люби, и исходя их этого, поступай, как хочешь”.

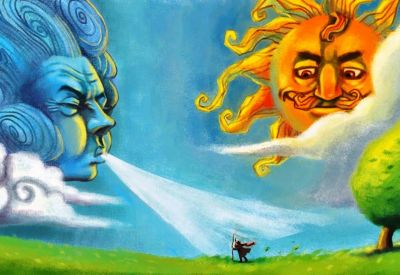

Миссионер не спешил «затащить» человека в храм, не подкупал его сладкими рассказами о райских кущах и не грозил ему адскими муками. Он действовал как солнышко в известной притче Эзопа про путника, который закутывался в свой плащ от холода.

Не зря же церковный народ сравнивают с тестом, в котором пшеничные зернышки отказались от своей брони (твердых оболочек) и стали единым целым — в Церкви они не ощущают агрессии и не нуждаются в защитных “комплексах” (им нет нужды лгать, нечто утаивать или носить маски).

В 2000-х годах миссионеры стремились вначале завоевать любовь человека, а затем нести слово.

Назовем это форматом “Миссия 1.0”

«Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе» (святитель Николай Японский).

Цель миссионера — подвести человека к вратам Церкви, помочь ему довериться Христу и принять церковный взгляд на жизнь.

Поверьте, в современном мире это очень тяжелый труд.

Если человек присматривается к церковной жизни или даже просто любопытствует, у него в голове как у того пятилетнего мальчика появляется 100500 вопросов и сомнений:

“А почему попы на мерседесах?”, “А зачем ученых на кострах жгли?”, “А правда, что Русь крестили огнем и мечом?”

Для того, чтобы толково отвечать на подобные вызовы в адрес Церкви, миссионер должен обладать талантами педагога, терпеливостью врача и энциклопедическими знаниями во многих сферах. Как минимум, православный миссионер должен знать основы библеистики, истории России и Древнего мира, философии и психологии.

Миссионера постоянно сопровождают разочарования и неудачи, ведь нет никакой гарантии, что его слушатели в итоге станут церковными людьми. И еще важный аспект проблемы: миссионерство — это во всех смыслах затратный процесс, который принципиально не приносит прибыли. А если настоятель конкретного прихода нацелен на получение “коротких денег” (то есть “здесь и сейчас”), для него вся эта миссионерская работа и молодежное служение — как кость в горле. Проблем много, а дохода нет. Поэтому последние 30 лет миссию в Русской Церкви осуществляли исключительно энтузиасты с горящими глазами, которым официоз Церкви изредка ставил палки в колеса, а в лучшем случае снисходительно не мешал, присваивая все лавры миссионерства себе.

Если же уверовавший человек стал доверять Церкви, то его дальнейшее “воцерковление” — это сфера деятельности катехизаторов и священников. На этом этапе существует своя педагогическая специфика, но в целом это такой же тяжелый труд многолетней работы с живым человеком (в отличие от продажи свечей и иконок).

Значение личности Кирилла (Гундяева)

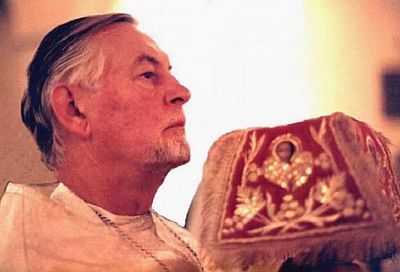

Важно отметить, что до восшествия на патриарший престол Кирилл (Гундяев) позиционировал себя как либерального миссионера.

Он вел передачу “Слово пастыря” и выступал против насаждения “костюмированного православия”:

“мы должны научиться разговаривать с современной молодежью на понятном и доступном ей языке… нет ничего более опасного для дела миссии в молодежной среде, чем нравоучения и назидания. У молодого человека это сразу ассоциируется с нотациями и происходит рефлекторное отторжение такого рода проповеди.

Не следует и приходящих в Церковь молодых людей ставить в жесткие ограничивающие рамки: отныне одеваться следует так, а не иначе, о веселье и радости надо забыть, от занятий спортом отказаться, светскую музыку больше не слушать. Сковывая свободу движения вновь пришедших братьев и сестер, мы не только совершаем недопустимое и неразумное насилие над их волей, но и собственными руками отталкиваем от Церкви людей, ищущих Христовой Истины.

…Насаждая фольклорное, музейное, костюмированное Православие, мы тем самым словно сигнализируем обществу и человеку о том, что наша вера якобы не имеет никакого отношения к современной жизни”.

“Я думаю, что нам предстоит идти интересным путем. Важно, чтобы это был не путь парадных рапортов о проведенных мероприятиях, а чтобы этот путь включал в первую очередь реальную работу с людьми на уровне приходов, школ, институтов, университетов, колледжей, ПТУ. Чтобы на всех этих уровнях осуществлялась молодежная христианская работа, у нас должны быть молодежные лидеры, владеющие технологией, знающие, как производить эту работу. Работа среди молодежи должна быть интересной, потому что молодежь динамична, скука сразу выбивает человека из равновесия”.

В то время митр. Кирилл заявлял, что православная миссия несовместима с угрозами и морализаторством:

“Не хочет ли Церковь занять место некоего судьи и указывать людям, что нравственно, а что безнравственно? Не попахивает ли это клерикализмом, попытками оккупировать человеческое сознание и держать его в некоем плену? Мы отвечаем: нет. Церковь не принимает на себя роли судьи, Церковь не судит, а принимает исповедь и покаяние. Церковь — не карательная институция, а любящая мать”.

Остановимся на минуту на теме “карательной институции”.

После провозглашения в России религиозной свободы еще в начале 1990-х годов вместе с появлением иностранных миссионеров, принадлежавших к крупнейшим христианским конфессиям мира, активизировались новые религиозные движения, такие как «Церковь объединения» (муниты) и «Богородичный центр». Спикеры РПЦ уже тогда осознали необходимость «противодействия сектам», в результате чего в 1993 г. при Отделе религиозного образования и катехизации РПЦ под руководством Александра Дворкина был открыт «Информационно-консультативный центр святого Иринея Лионского».

Под предлогом защиты россиян от деструктивных культов и тоталитарных сект эта организация делала упор на устойчивые отрицательные стереотипы и собирала любую негативную информацию о деятельности конкурентов РПЦ. Все это вызвало серьезную критику у представителей традиционного религиоведения и знатоков ересей. Доцент МДА Роман Конь отмечал, что антикультовый подход чужд православной традиции: нужна богословская, а не уголовно-психологическая критика. Изъян метода А. Дворкина видели в предпочтении юридической стратегии «угроз и компромата», вместо богословского разбора учений, акцентируя внимание на уголовных обвинениях и международных связях различных групп.

Деятельность А.Дворкина не вписывалась в формат Миссии 1.0, но в 2000-х на это мало обращали внимания, так как сектантов действительно считали опасными, а до судебного преследования религиозных вольнодумцев тогда фактически не доходило.

Подобные феномены в православной среде наши миссионеры и катехизаторы воспринимали как неизбежное зло за пасхальным столом Спасителя. Ведь даже среди Двенадцати апостолов был один предатель… Если такой лжемиссионер действует от лица синодальных структур Церкви, это — “тёмный двойник Церкви” (образ Сергея Фуделя).

На пути к Миссии 2.0

В какой-то момент именно митрополит Кирилл (Гундяев) стал тем российским архиереем, с которым миссионеры и катехизаторы стали ассоциировать свои мечты о поддержке и усилении церковного просветительства.

После его интронизации в 2010-2013 гг. были приняты документы о миссии и духовном просвещении, благочиния и приходы обязали принимать в штат сотрудников, ответственных за работу с молодежью, миссию и катехизацию…

Смена руководства в ключевых отделах, назначение в “штат” своих людей (читай — проходимцев), бюрократизация и экономический кризис в России — все эти слагаемые повлияли на смещение и изгнание былых энтузиастов дела миссии и просвещения.

“Хороший” митрополит Кирилл почти сразу превратился в “плохого” патриарха.

Пустив публике пыль в глаза, он занялся исключительно укреплением вертикали власти в РПЦ.

Уже в 2014 г. стало ясно, что либеральные и миссионерские устремления патриарха остались в далеком прошлом.

В это время стали активизироваться сторонники формата Миссия 2.0. Одним из самых одиозных представителей такой “миссии” стал Димитрий Энтео (Цорионов).

Начиная с 2012 года Энтео с группой сторонников регулярно устраивали хулиганские выходки: то порвут футболку с изображением, оскорбляющим их религиозные чувства, то нападут на несанкционированное шествие адептов псевдорелигии. Позже мы слышали про срыв спектакля в МХТ имени Чехова, избиение гомосексуалов и погром на выставке Вадима Сидура.

«Мы молились, чтобы Господь помог нам использовать СМИ для пиара», — вот девиз Димитрия Энтео.

Активисты движения «Божья воля» имели поддержку в трех синодальных отделах РПЦ, что было воспринято прежними миссионерами как конец эпохи “православия с человеческим лицом”” и возврат к мрачному средневековью:

“теперь ваше время и власть тьмы” (Лк 22.53).

Миссия гонимой и сильной Церкви

Церковь в принципе является авторитарной структурой, не терпящей никакого инакомыслия. Уже в евангелии от Марка мы читаем, как на прокаженного Иисус «строго взглянув (ἐμβριμησάμενος — прорычавший от βριμάομαι — гневаться) оттолкнул (ἐξέβαλεν — «выгнал») его» (Мк 1:43-45 перевод С. Аверинцева). В поздних книгах Нового Завета содержится аналогичный призыв для обычных христиан:

«Ибо такова воля Бога: делающие добро должны заткнуть рот (φιμοῦν) невежественной болтовне дураков» (1 Пет 2.15).

В послании к Титу апостол предлагает “затыкать рот” иудеям, отрицающим мессианское величие Иисуса:

«ведь есть много людей… по большей части из обрезанных, которым надо затыкать рот (ἐπιστομίζειν)» (Тит 1.10-11).

Получается, что апостолы призывают христиан «затыкать рот» нецерковным людям.

Какой сделают вывод о Церкви эти самые нецерковные люди, услышав это волшебное «Заткнитесь»?

О веротерпимости и недопустимости насилия в религиозной сфере Церковь взывает только в некомфортных для себя условиях. Так было во времена гонений в римской империи:

«Каждый человек, — писал Тертуллиан (III в.), — имеет естественное право и власть почитать то, что он признает достойным поклонения. Нерелигиозно принуждать кого бы то ни было к религиозному почтению. Его должно воздавать добровольно, не вследствие насилия; потому что и жертв требуют от свободного расположения духа» (Ad Scapul. 2).

«Нет нужды прибегать к насилию, — писал Лактанций (III в.), — потому что нельзя вынудить религии; чтобы возбудить ее добровольно, нужно действовать словами, а не ударами… А если ты вздумаешь защищать религию кровопролитием, истязаниями, злодействами, — ты не защитишь, а опозоришь и оскорбишь ее. Ибо нет ничего в такой мере свободного (добровольного), как религия» (Instit. divin. V, 19).

После признания Церкви римским государством уже в 385 г. последовала расправа над присциллианистами. Это было первый в истории случай казни светской властью людей, обвиненных в отступлении от православия.

Сходные процессы мы наблюдаем в начале ХХI века.

После развала СССР власть в России переживала трудные времена. Ельцин с трудом переизбирался на пост президента. Были попытки его импичмента. В тот период властям было не до Русской Церкви Она была в большей степени предоставлена сама себе.

Когда же ситуация стала более стабильной и предсказуемой, РПЦ заняла в общей конфигурации общественных сил и структур свое место.

Зачем ей миссия?

У Русской Церкви есть монопольный доступ к телевидению, в школы и вузы. Всем конкурентам православного христианства показали на дверь (или на тюремную камеру).

Чудес не бывает, поэтому даже патриарх Кирилл изменился. Во времена советской власти он был либералом, а в новых условиях стал диктатором.

Патриарх Кирилл теперь делает ставку на “насильственное обращение”, “карательные институции”, а также “путь парадных рапортов о проведенных мероприятиях”.

В молодежной среде по его команде стали насаждаться такие “опасные для дела миссии методы, как нравоучения и назидания”. Например, с подачи патриарха в школах стали преподавать основы православный культуры. Совершенно неподготовленные учителя превращают этот курс в отвратительный фарс, но патриарх настойчиво требовал сделать курс ОПК обязательным и вести его в школе с 1 по 11 класс.

Как и предсказывал Кирилл (Гундяев), “у молодого человека это сразу ассоциируется с нотациями и происходит рефлекторное отторжение такого рода проповеди”. Давление патриарха еще более усилило антицерковные тенденции в молодежной среде. Количество атеистов в России в последнее время удвоилось.

К 2025 г. представители «Миссии 1.0» исчезли из информационного поля Русской Церкви.

Теперь спикеры РПЦ разрешают бить детей, призывают “женщину ломать об колено, отбивать ей рога… гнуть ее, тереть ее, запихивать ее в стиральную машину”. “Бабы стали дохлые, трусливые и развратные”, — новости с такими заголовками уже давно стали нормой. Количество озвученных за это десятилетие табу просто зашкаливает: запретить работу гипермаркетов по выходным, “магазины для взрослых” и многое другое.

«Прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека; теперь он просто разводит пропаганду» (Льюис Клайв Стейплз. Человек отменяется)

Катехизаторы и миссионеры давно уволены. Священники по обычаю крестят и венчают всех подряд (что неканонично), а во время богослужения вынимают за неизвестных им грешников тысячи частичек из просфор (что совершенно нетрадиционно).

Патриаршество Кирилла приоткрыло завесу священной тайны РПЦ. Многим стало ясно, что кроме франшизы в сухом остатке здесь почти ничего нет, что “король-то голый”. Как священникам, так и мирянам стали отвратительны бесконечные тарифы, магические обещания и угрозы, взносы, поборы, ценники, требоисполнения и отчеты о проделанной работе.

Многие из них пришли в Церковь, помышляя, что “Бог – это Святыня, а не выгода”. И вдруг спустя годы воцерковления они обнаружили себя “между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка” (1 Тим 6.5).

Что остается в таком случае делать? Апостол отвечает: “Удаляйся от таких”.

Созерцая происходящее, выпускники духовных семинарий отказываются принимать священный сан. Ведь не в ТАКУЮ Церковь они пришли и не ради ТАКОЙ миссии они учились в духовной школе.

Обычные священники уходят в себя или злоупотребляют алкоголем, не видя выхода из сложившейся ситуации.

Зацикленность на теме сексуальности

«Отстаивание традиционных нравственных ценностей» спикерами РПЦ является попыткой доказать свою значимость и полезность для общества. Постепенно фокус внимания представителей Церкви стал смещаться в сторону абортов и особых форм сексуальности, оставляя за кадром темы социальной несправедливости или коррупции.

Этот вариант стал казаться беспроигрышным: каждый второй россиянин так или иначе связан с абортами, сексуальность — крайне чувствительная сфера для формирования категорий “свой-чужой” и комплекса вины у собственных адептов.

Пропагандисты «семейных ценностей» ведут совершенно аморальный образ жизни (сибаритство и однополые сексуальные отношения) и сознательно создают ложный имидж Русской Церкви как оплота традиционной нравственности.

Не без влияния спикеров РПЦ сексуальность стала одной из законных целей при “охоте на ведьм”. Даже мастурбацию гуру “Миссии 2.0” прот. Андрей Ткачев приплел к проблемам геополитики:

«война идёт, потому что семя льётся, куда попало».

На современном этапе руководство Русской Православной Церкви не помышляет о планомерной работе с людьми для привлечения новых прихожан. Теперь одни спикеры РПЦ просто хайпуют с помощью дешевого и броского мем-контента, а другие привлекают внимание СМИ за счёт низкопробной ругани и скандалов.

Миссия 2.0 победила.

Литература

Цыпин Владислав, прот. Миссионерство // Православная энциклопедия. Т. 45. С. 407